とびひ(伝染性膿痂疹)は子どもだけの皮膚病ではありません

乳幼児がとくにかかりやすい『とびひ』とはどんな皮膚病か

とびひという俗称で知られる小児が発症しやすい皮膚病は、伝染性膿痂疹(でんせんせいのうかしん)といい、患者の皮膚に接触することにより感染する皮膚炎です。

まるで火事の飛び火のようにどんどん広がっていくことから、このような俗称で呼ばれるようになりました。

なんらかの湿疹症状を起こした皮膚を掻いたり、傷口などから、黄色ブドウ球菌・化膿連鎖球菌が入り込み感染します。とびひにかかると、子供の体中に膿を伴うかさぶたや水ぶくれができ、それを掻きむしった手から他の部位へとどんどん症状が広がっていきます。

このうち水ぶくれができる症状をとくに水泡性膿痂疹(すいほうせいのうかしん)といい、かさぶたができるものを痂皮性膿痂疹(かひせいのうかしん)とよびます。

子どもによく見られる症状の多くは水泡性膿痂疹で、一見通常の湿疹やかぶれによく似ていますが、感染拡大するという点や治療方法も異なるため注意が必要です。

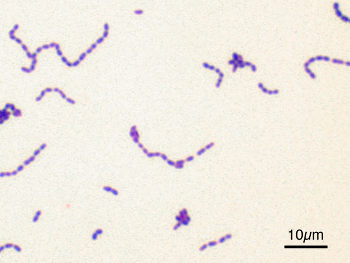

原因となる黄色ブドウ球菌・化膿連鎖球菌

とびひの原因となる黄色ブドウ球菌は、健康な人の皮膚の表面や鼻の中にいる常在菌です。小児に多いとびひの原因の多くがこの菌によるものです。

化膿性連鎖球菌も健康体の人の鼻の中やのどにいる常在菌です。

License:Y tambe

どちらも健康な人の体に存在する菌でとびひの予防は難しいため、発症があったときに直ちに適切な治療をすることや、家族への感染を防ぐことが何より重要です。

水泡性膿痂疹は黄色ブドウ球菌が原因で、痂皮性膿痂疹の場合は化膿連鎖球菌が原因で発症します。

とびひの治療法と感染対策

水泡性膿痂疹の場合、基本的には乳幼児や小児がかかることがほとんどですが、痂皮性膿痂疹(かさぶた状)は年齢にかかわらず発症・感染するため、大人でも十分注意が必要です。

常在菌が原因となるため予防するのは難しいですが、とびひが発症した患部を触ったり引っかいたりしないことが大切です。万が一触ってしまっても患部の拡大をおさえるため、爪は短く切っておきましょう。

また原因菌を減らすため、入浴して皮膚をなるべく清潔に保つことも忘れないでください。症状によっては湯船に入らない方がよい場合もありますので、シャワーの流水による洗浄が安心でしょう。

とびひの治療自体は確立されており、おもに抗生物質の内服・外用治療によって完治できます。小さい子どもの場合は、無意識に掻きむしることがないように、かゆみを抑える抗ヒスタミン剤の内服を併用することもあります。

家族への感染防止のため、治療が終わるまでは同じ湯船のお湯を使わない・同じタオルを使わないなどの対策が必要になります。